Nächtliche Begegnung im Naturpark Moschendorf

16.10.2025

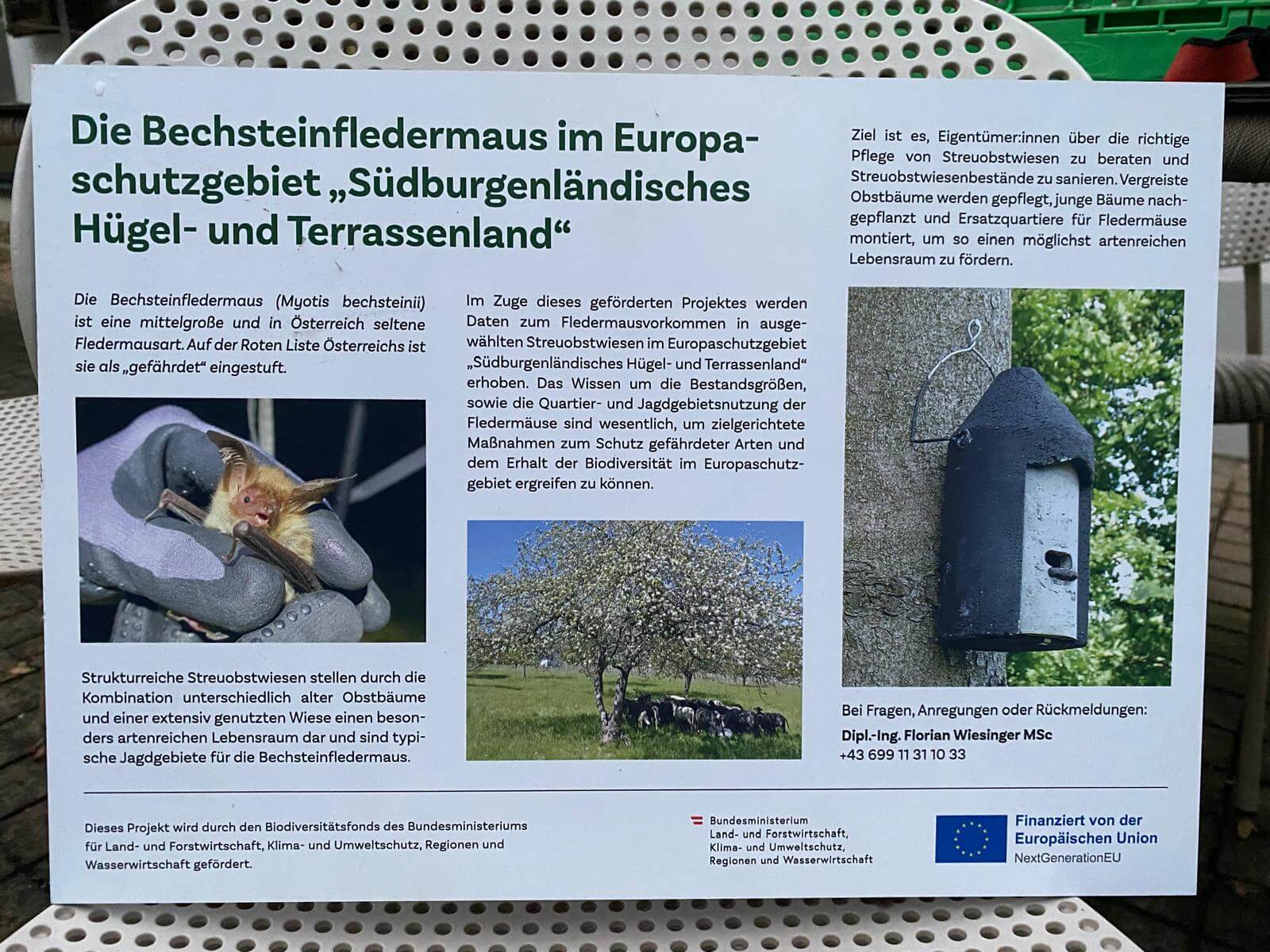

Im Naturpark Moschendorf im Südburgenland stand an einem Abend alles im Zeichen eines Tieres, das viele nur aus der Ferne kennen – der Fledermaus. Bei einer geführten Exkursion informierte Biologe Florian Wiesinger über die Lebensweise der kleinen Nachtschwärmer, ihren Lebensraum und ihre Bedeutung für das ökologische Gleichgewicht. Begleitet wurde der Rundgang von Radio-MORA-Reporterin Regina Fröhlich, die dabei Biodiversität hör- und sichtbar erlebte.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von cba.media zu laden.

Zum Auftakt erklärte Florian Wiesinger, wie sich Fledermäuse mithilfe spezieller Technik beobachten lassen: „Das ist ein Fledermaus-Detektor. Der kann Fledermausrufe für uns hörbar machen, weil Fledermausrufe – die meisten – einfach zu hoch sind,“ erläuterte er. Schon zu Beginn konnten die Teilnehmenden den Abendsegler beobachten – eine der größten heimischen Arten, die bereits in der Dämmerung aktiv ist.

Rund dreißig Fledermausarten sind in Österreich bekannt, alle streng geschützt. Sie ernähren sich von Insekten und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht.

Kommunikation und Jagdverhalten

Neben den unhörbaren Ultraschallrufen nutzen Fledermäuse auch sogenannte Soziallaute. „Die Tiere benutzen sie, um sich gegenseitig etwas mitzuteilen, sich zu schimpfen oder einander Insekten abzujagen,“ so Florian Wiesinger. Alle heimischen Fledermäuse sind Insektenfresser. „Von Nachtfaltern über Mückenarten bis zu Laufkäfern oder Mistkäfern – alles, was in der Nacht unterwegs ist,“ zählte der Biologe auf. Manche Arten, wie das Große Mausohr, jagen sogar am Boden: „Das hört den Laufkäfer oder den Mistkäfer im Laub rascheln und holt ihn dann vom Boden.“

Jahreszyklus und Fortpflanzung

Die Fledermausmännchen und -weibchen verbringen den Jahreszyklus getrennt. „Im Herbst ist Paarungszeit,“ erklärte Florian Wiesinger. „Von den Sommerquartieren, wo die Weibchen mit den Jungtieren leben, wechseln sie zu Schwärmquartieren – dort treffen sich Männchen und Weibchen zur Paarung.“

Im Frühsommer bilden die Weibchen sogenannte Wochenstubenkolonien. In warmen Dachböden, Baumhöhlen oder Scheunen bringen sie ein Junges pro Jahr zur Welt. „Die Befruchtung findet erst im Frühling statt, wenn sie wieder aufwachen,“ erklärte der Biologe.

Leben im Rhythmus der Natur

Im Frühsommer bilden die Weibchen sogenannte Wochenstubenkolonien. In warmen Dachböden, Baumhöhlen oder Scheunen bringen sie ein Junges pro Jahr zur Welt. „Die Befruchtung findet erst im Frühling statt, wenn sie wieder aufwachen,“ erklärte der Biologe.

Bei der nächtlichen Wanderung machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schließlich mit Taschenlampen, Detektoren und Wärmebildkameras auf den Weg zu den Streuobstwiesen. Diese gelten als Hotspots der Biodiversität und bieten den Tieren Nahrung und Unterschlupf.

Schutz gefährdeter Lebensräume

Viele dieser Lebensräume sind bedroht. „Tote Bäume und naturbelassene Wiesen wirken vielleicht unordentlich, sind aber ökologisch extrem wichtig,“ erklärte Florian Wiesinger. In abgestorbenem Gras und Baumhöhlen überwintern Insekten, die wiederum Nahrungsgrundlage für die Fledermäuse sind. Mit solchen Erklärungen soll Bewusstsein dafür geschafft werden, dass auch vermeintlich ‚tote‘ Natur wertvoll ist und zur Artenvielfalt beiträgt.

Biodiversität sichtbar machen

Für dieses Jahr war es die letzte Fledermausführung im Naturpark Moschendorf. Wer dennoch einen Eindruck bekommen möchte, findet die kleinen Jäger unter @apfelzwetschkefledermaus auch auf Instagram. Neben den Fledermausführungen von Florian Wiesinger bietet die Biologin und Biodiversitätsexpertin Tina Vorstandlechner Vogelspaziergänge und Imker-Workshops an. So bleibt die Vielfalt des Naturparks über das Jahr hinweg erlebbar – sichtbar, hörbar und lehrreich zugleich.

Zurück zur Übersicht