„Mehr als nur Ortstafeln“

10.10.2025

Seit einem Vierteljahrhundert stehen im Burgenland zweisprachige Ortstafeln. Sie sind ein sichtbares Zeichen kultureller Vielfalt und Ausdruck jahrzehntelanger Bemühungen der kroatischen und ungarischen Volksgruppen. In einer Radio-MORA-Reihe erinnern sich Zeitzeugen an den langen Weg zur Umsetzung der Rechte, die bereits im Staatsvertrag von 1955 festgeschrieben waren.

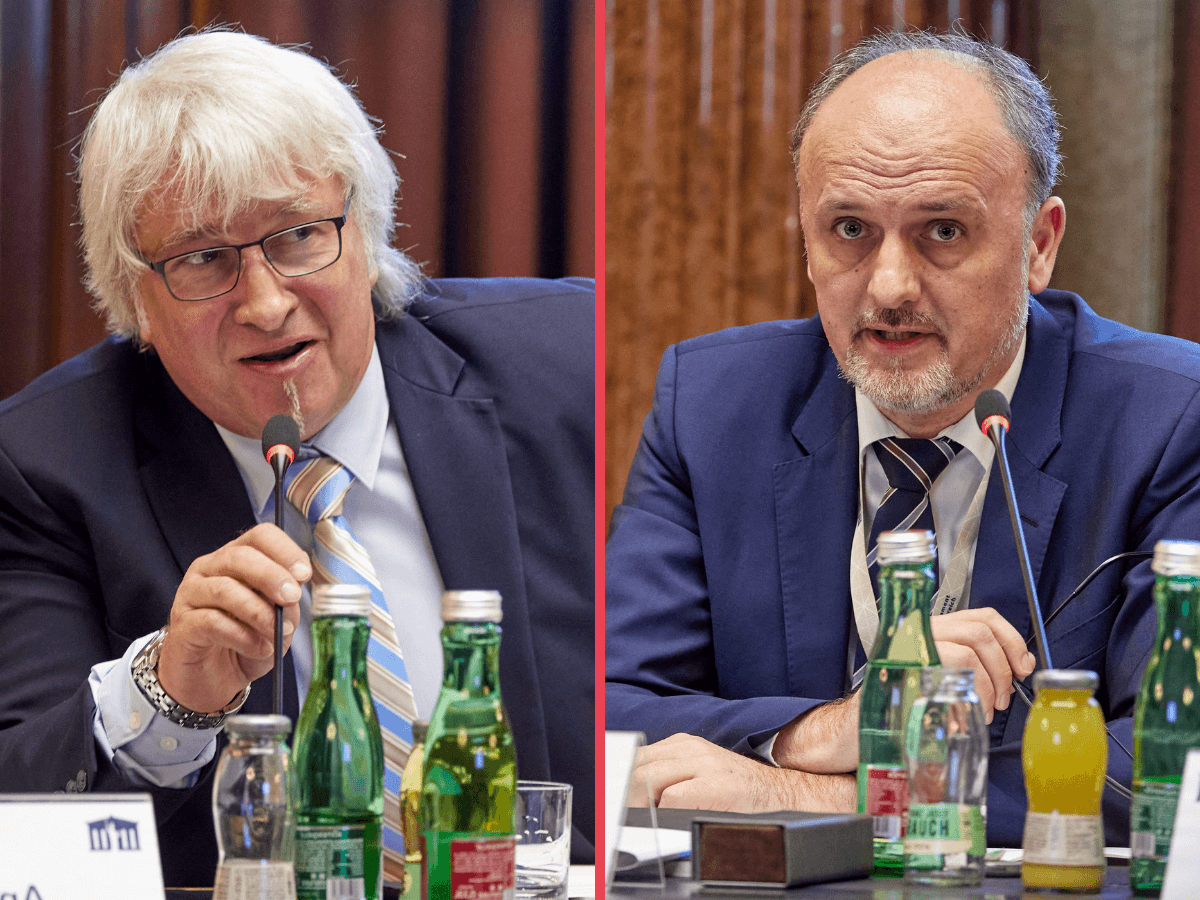

Vor fünfundzwanzig Jahren wurden im Burgenland erstmals zweisprachige Ortstafeln aufgestellt. Diese Tafeln markieren nicht nur Ortschaften, sondern auch einen historischen Wendepunkt für die autochthonen Volksgruppen. Der burgenländisch-kroatische Kulturaktivist Josef Buranits, Obmann des Kroatischen Kulturvereins im Burgenland (HKD) und Vorstandsmitglied des Volksgruppenbeirats der Burgenlandkroaten, erinnert an den langen Weg dorthin: „Im Staatsvertrag von 1955 waren die Rechte auf zweisprachige Aufschriften festgeschrieben. Der Kampf dafür hat aber sofort danach begonnen – und gedauert hat es fast fünfzig Jahre.“

Buranits schildert, dass die Umsetzung der Bestimmungen nach dem Staatsvertrag zunächst durch die Nachkriegsjahre und den Wiederaufbau verzögert wurde. Die Menschen hätten andere Sorgen gehabt – es ging um Arbeit, um das tägliche Überleben. Dennoch begannen schon in den sechziger Jahren Vereine wie der Kroatische Kulturverein und der Hrvatski Akademski Klub, auf die Einhaltung dieser Rechte hinzuarbeiten. Aktionen junger Aktivisten, die selbst erstellte zweisprachige Ortstafeln anbrachten, machten das Thema sichtbar.

Erst in den neunziger Jahren kam durch juristische Schritte und internationalen Druck Bewegung in die Sache. Der EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1995 habe, so Buranits, entscheidend dazu beigetragen, dass die Frage der Minderheitenrechte wieder auf die politische Agenda kam.

Langsamer Weg zur Umsetzung

Buranits betont, dass die rechtliche Lage lange unklar blieb. Zwar sei das Recht auf zweisprachige topografische Aufschriften vorhanden gewesen, doch es habe keine Umsetzungsbestimmungen gegeben. „Wir hatten zwar das Recht, aber keiner fühlte sich zuständig“, erklärt er. Erst durch Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs sei festgelegt worden, dass Gemeinden mit einem Anteil von mindestens zehn Prozent Angehöriger einer Volksgruppe zweisprachige Ortstafeln führen sollten.

Diese Regelung stieß jedoch auf politischen Widerstand. In Kärnten kam es in den neunziger Jahren zu Konflikten um die Aufstellung solcher Tafeln. Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss von 17,5 Prozent, der 2011 in Verfassungsrang erhoben wurde. Aus Sicht der Volksgruppen sei diese Lösung allerdings unzureichend, weil dadurch andere Formen zweisprachiger Beschilderung – etwa auf Gemeindegebäuden oder Flurnamen – nicht mehr verpflichtend seien.

„Man hat uns über den Tisch gezogen, weil man das auf Verfassungsrang gehoben hat, aber auf einem niedrigen Niveau“, sagt Buranits.

Bedeutung für Identität und Zusammenleben

Trotz des langen politischen Prozesses sieht Buranits die Einführung der zweisprachigen Ortstafeln als wichtigen Schritt für das Zusammenleben im Burgenland. Die erste Aufstellung im Jahr 2000 in Großwarasdorf war für ihn ein besonderer Moment: „Es war ein Volksfestcharakter, alle haben sich gefreut. Ich war erleichtert, dass es endlich soweit ist. Trotz vieler Versprechungen zuvor ist es wirklich passiert.“

Für die kroatische Minderheit bedeuten die Tafeln nicht nur Anerkennung, sondern auch Motivation, die Sprache zu pflegen. „Es hat gezeigt, dass man etwas erreicht, wenn man dranbleibt“, so Buranits. Die Sichtbarkeit der Sprache im öffentlichen Raum sei ein zentraler Faktor für ihren Erhalt.

Europäische Einbindung stärkt Minderheitenrechte

Mit dem EU-Beitritt Österreichs habe sich die Situation der Volksgruppen verbessert. Staaten müssen regelmäßig über den Stand der Minderheitenrechte berichten, etwa im Rahmen der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Kontrollmechanismus, der nationale Behörden zu Transparenz verpflichtet.

Buranits betont, dass dieser internationale Rahmen wichtig sei, weil dadurch Defizite klarer erkennbar werden: „Österreich muss regelmäßig berichten, was für die Volksgruppen getan wurde. Das schafft Bewusstsein und Druck, weiterzuarbeiten.“

Gleichzeitig weist er auf neue Herausforderungen hin: Die Mobilität junger Menschen führt dazu, dass viele Angehörige der Volksgruppen in Städte wie Wien ziehen. Dort gelten die besonderen Minderheitenrechte jedoch nicht, da sie an das Burgenland gebunden sind. „Es braucht Lösungen, die auch urbanen Zentren Zugang zu muttersprachlicher Bildung geben“, sagt Buranits.

Bildung als Schlüssel für die Zukunft

Ein zentrales Anliegen bleibt für ihn die Bildung. Der Unterricht in Volksgruppensprachen müsse von der frühen Kindheit bis zur Matura möglich sein. „Wir haben Lücken – etwa in der Ausbildung von Kindergärtnerinnen oder Lehrkräften, die mehrsprachig unterrichten sollen“, erklärt Buranits. Projekte nach dem Vorbild des tschechischen Komensky-Modells in Wien könnten hier neue Wege eröffnen.

Neben der institutionellen Förderung sei vor allem die Haltung der Familien entscheidend: „Mein Wunsch ist, dass in hundert Jahren im Burgenland noch Kroatisch gesprochen wird. Das beginnt in den Familien. Die Kinder sollen merken, dass Mehrsprachigkeit ein Mehrwert ist.“

Ungarische Volksgruppe: Fortschritt mit offenen Fragen

Auch für die ungarische Volksgruppe im Burgenland markierte das Jahr 2000 einen historischen Wendepunkt. In vier Gemeinden – Oberpullendorf, Oberwart, Unterwart und Siget in der Wart – wurden damals zweisprachige Ortstafeln aufgestellt.

Der Obmann der Volkshochschule der Burgenländischen Ungarn und Vorstandsmitglied des Volksgruppenbeirats der Ungarn, Attila Somogyi, erinnert sich: „Wir haben uns sehr gefreut, dass es endlich soweit war. Es war höchste Zeit, denn es ist sehr spät gekommen.“

Somogyi beschreibt die zweisprachigen Tafeln als Symbol für das Selbstverständnis der ungarischen Gemeinschaft, betont jedoch, dass ihre Wirkung begrenzt sei: „Eine Ortstafel allein genügt nicht, um die Zweisprachigkeit am Leben zu halten. Sie muss auch in den Institutionen funktionieren.“

Viele ungarischsprachige Familien würden die Sprache nicht mehr an die Kinder weitergeben. Daher sei es notwendig, Bildungseinrichtungen und Behörden stärker in die Verantwortung zu nehmen. „Wenn man bei den Behörden schaut, funktioniert es mancherorts ein bisschen, aber eigentlich nirgends so, wie es sollte. Da haben wir großen Nachholbedarf.“

Blick nach vorn

Für die Volksgruppen im Burgenland bleibt die zweisprachige Beschilderung ein sichtbares Symbol kultureller Vielfalt – und zugleich ein Auftrag, diese Vielfalt lebendig zu halten. Josef Buranits formuliert es so: „Man muss sich organisieren, damit wir sichtbar und hörbar sind. Jeder soll seine Sprache und Kultur leben können.“

Der Erhalt der Minderheitensprachen im Burgenland hängt, so die Gesprächspartner, weniger von Symbolen ab, sondern von alltäglicher Anwendung – in Familien, Schulen, Gemeinden und Medien. Nach fünfundzwanzig Jahren zweisprachiger Ortstafeln ist die Botschaft klar: Sichtbarkeit war der Anfang, Lebendigkeit bleibt das Ziel.

Zurück zur Übersicht